2022년 2월

설

할아버지 댁에 출처를 알 수 없는 피규어들이 자꾸 하나씩 늘어 간다. 크기 비슷한 호두 세 알 있는 것도 웃기고, 푸랑 피글렛을 강아지랑 토끼라 하신 것도 너무 웃기고… 드라이브 스루로 커피 쐈는데 아빠가 픽업 받을 때 ‘ㅊ… 채니…!’ 하는 것도 너무 웃겼고.

살바도르 달리 전

귤살롱 오프라인 밋업. 달리 전 보고, 비건 식당 가고, 제로웨이스트 바 갔었다. 전시는 정말 오래간만이었는데 사람들 틈바구니에 끼어 관람하려니 여유도 없었고, 큐피커로 오디오를 들으며 감상했는데도 집중이 어려웠다. 그럼에도 확실히 느껴졌던 것은 1) 하고 싶은 것 다 하면서 산 사람이었구나 2) 한 가지 화풍에 국한되지 않고 다양한 시도를 해 본 것이 신기하고, 단순 시도에 지나지 않고 전부 작품이 되었다는 것이 대단하다 3) 가장 좋았던 작품은 <슈가 스핑크스>, 난색이 외로워 보이기도 하네. 가장 마음에 들었던 작품의 포스터 한 장을 구매하고, 대화가 너무 재미있는 바람에 밥 -> 카페 -> 낮술 -> 밥까지 함께해 버렸다. 대화의 확장이 자연스러운 사람들이 왜 이렇게 귀한 건지. 집 밖으로 잘 안 나가니 더 그런 것 같기도 하지만, 이 날 나누었던 대화들이 정말 재미있었다. 확실히 소수성은 연대감을 자아낸다는 것을 만날수록 느끼게 되고.

ZEST

잡지에서 보고 궁금했던 제로 웨이스트 바. 콜라, 토닉까지도 직접 제조하는 곳. 보자마자 귤살롱에 공유했었는데, 그걸 기억해 두셨다가 혹시 달리 전 보는 날 함께 가게 될까 미리 오픈 여부까지 알아 두신 횐님 덕분에 (ㅋㅋ) 큰 맘 먹지 않으면 안 가는 압구정까지 가서 제스트 입성했다. 시그니처 칵테일이 진짜… 진짜 너무 맛있었고… 충격적으로 맛있었고… 친절하셨고, 화장실이 너무 깨끗했다. (비누도 비건 제품이었고!) 진짜 꼭 다시 가 볼 바. 압구정… (갈 일이 있다면…) 꼭.

두 번째 LP

내가 너무 좋아하는 Pink + White가 있는 프랭크 오션의 바이닐.

Favorite is Blue

간만에 휴대 전화 새 옷 장만. 최애 컬러 드러내기.

BLIND WRITING

글쓰기 모임 마지막 회차, 오프라인 만남을 가졌다. 글을 같이 쓴 건 일곱 명이었는데 오프라인 모임에 참여한 사람은 주최자님과 나를 포함하여 총 네 명밖에 안 됐다는 것에 놀랐고, 참여한 나머지 두 분이 내가 가장 궁금했던 분들이었던 것에 놀랐고, 나와 똑같이 제일 궁금한 분들이 왔다는 이야기를 해 주신 분이 계셔서 또 놀랐다. 독자와의 만남 같기도 했고, 생각했던 이미지랑 정확히 들어맞아서 너무 신기했고, 함께 글을 나눈 분들은 생각보다 훨씬 훨씬 훨씬 더 좋은 분들이었다. 우리는 세 번째 글을 각자 낭독했고, 온라인으로 주고받던 피드백을 오프라인으로 주고받았다. 한 편의 글에 대한 피드백이었는데도 나의 앞선 글 두 편에 대한 것들까지 총 망라하여 피드백 주신 것이 참 감사했다. 세 편 만에 내 글에 깔린 감성을 파악해 알려 주시는 것도 좋았고, 단순히 글로만 읽는 것이 아니라 나라는 사람의 삶을 얼마나 깊게 생각해 보셨을지 전달되는 것이 정말… 설명되지 않을 만큼 좋았다. 세 번째 글은 관계에 대한 글이었고 나는 내 관계에 대한 불안을 글로 풀어 냈는데, 피드백을 받기 전 이 글을 어떻게 쓰게 됐는지 말로 설명하는 과정에서 생각지 못했던 치유를 받았다. 영원한 게 없는 세상에서 영원을 갖고 싶었던 마음을 풀어 썼어요, 툭 던진 말에 그 말을 듣고 나니 글이 더 깊게 느껴진다는 말을 듣고, 형언할 수 없는 위로를 받았다. 세 분 다 내가 썼던 글 중 가장 좋았다 해 주셨고, 생각이 촘촘해서 감정이 드러난다는 공통적인 피드백이 그렇게도 좋았다. 시간 가는 줄 모르고 서로의 세계에 빠져들었다. 하나부터 열까지 다 좋은 것만 있었던 프로젝트였다. 이렇게 마음 꽉 차게 행복했던 기억은 실로 오랜만인 것 같다. 빨리 책으로도 만나 보고 싶다! 몇 명의 사람에게 내 책을 선물할까. 히히!

고상지 콘서트

사랑해 마다않는 상지 언니 단독 공연 보고 온 날. 역시 나는 출격이 가장 좋고 피아졸라 푸가보다도 언니 푸가가 더 좋다.

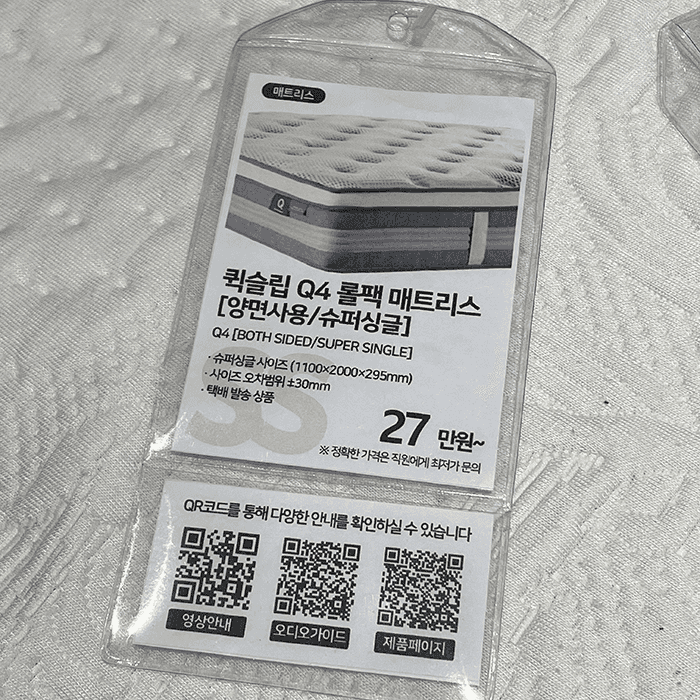

이사 준비

부산 여행 갔을 때 발견한 마약 매트리스. 에어비앤비 사장님께 여쭈어 퀵슬립 제품인 것 알아 냈고 쇼룸 가서 누워 보고 주문했다. Q3 생각하고 갔는데 막상 누워 보니 몸이 튕겨져 나오길래 ㅋㅋ Q4로 주문.

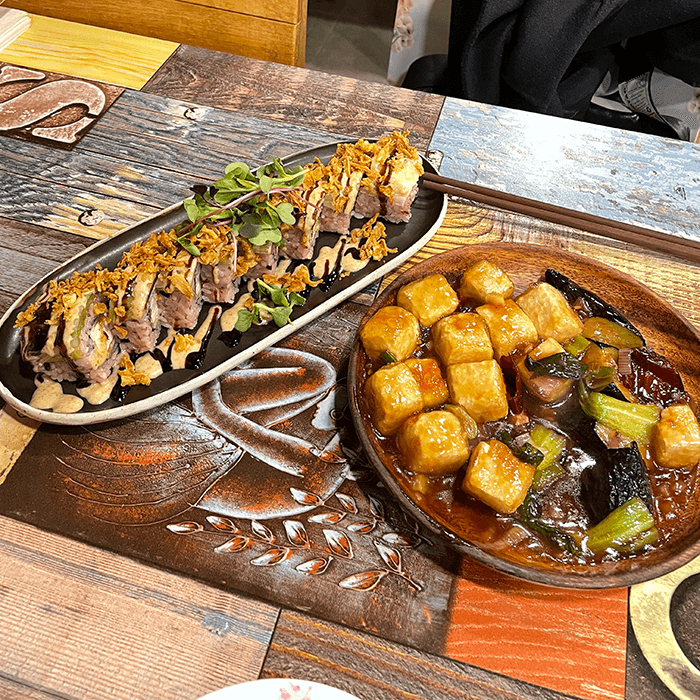

모든 살림은 제로 웨이스트로. 알맹상점에서 생수세미, 스테인리스 치약 짜개, 그랩백 등 사 왔다. 망원 간 김에 띵크비건에서 밥도 냠냠 먹고, 지난날의 서희와 나를 추억했다. 생각나는 사람이 있는 공간은 소중해.

세 번째 LP

어느덧 세 번째로 구매하게 된 바이닐. 악틱몽키즈, 위켄드, 럭키 다예의 최애 앨범 한 장씩. 각 앨범 최애 곡 세 곡 두고 갑니당.

맥꾸

저는 이런 아티스트의 이런 앨범을 좋아해요.

첫 자취

취향의 공간을 만드는 일. 한 달 남짓 구상만 하던 것을 실제로 채워 가는 것은 생각보다 더 설레는 일이었다. 생각해 보니 나는 나를 이만큼 드러내며 산 적 없었다. 내 생각을 밖으로 끄집어내기 시작했던 것도 작년 즈음 글을 쓰기 시작했을 때부터였고, 취향을 가지고 있더라도 그것을 소중히 하는 법은 몰랐다. 좋아하는 음악의 LP와 CD를 사더라도 둘 곳이 마땅치 않아 처박아 두기 일쑤였고, 타의로 배치된 책장도 방 깊숙한 곳에 있어 좋아하는 책들이 꽁꽁 숨어 있었다. 독립 전 인테리어를 구상할 때 중요하게 생각한 것은 단 한 가지였다. 나를 끄집어낸 방을 만들 것. 문을 여는 순간부터 내가 좋아하는 것들이 보이도록 벽선반을 설치했고, 음반, 알코올, 향수, 책을 전시했다. 침대에 누웠을 때에는 내가 좋아하는 엽서들이 보이도록 벽에 붙였고, 좋아하는 향기의 룸 스프레이를 침구 위에 칙칙 뿌렸다. 그동안 예쁘다 생각해도 집에 넣을 공간이 없어서 못 넣었던 것들을 사 들였다. 예컨대 수필의 한 구절이 적힌 수건이나 채소가 그려진 발매트 같은 것들. 나로 가득 찬 방에 산다는 것은 나를 아끼고 사랑하는 일과 무척 닮았다. 들어오는 가구 수와 비례하게 뚜렷해지는 나를 만들어 가는 과정이 즐겁다.

와인 모임

즉흥으로 만나게 된 귤살롱 사람들. 🐝, 그린 와인, 비건 참치, 석촌 호수. 갈수록 애틋해지고 더 걷고 싶었다.

첫 타투

파도가 치는 마음이 두 개가 있었지.

하나도 안 아팠고 타투 체질인 것 같다. 받자마자 다음 타투 뭐 받을지 고민했다.

유정

부산 방문한 김에 유정을 만났다. 근 일 년 만이었다. 유정을 처음 만났을 때처럼 유정은 나와 반대인 점이 많았고 무슨 이야기를 하든 크게 동요하지 않았다. 나 최근에 누군가에게 혼나는 걸 극도로 무서워하는 게 엄마한테 혼나면서 컸기 때문이라는 걸 깨달았어, 너는 혼나면서 컸어? 하고 물으면 나는 혼나기보다는 싸웠지, 했고 유정은 완벽주의에서 비롯된 벼락치기 일화와 잘 안 되면 확 포기해 버린다는 이야기를, 나는 책임감이 나를 집어삼켜 안 되는 것도 적당히까지는 하려 한다는 이야기를 했다. 컵의 표면에 물방울이 맺히는 걸 보면 꼭 위태로운 마음이 대롱대롱 매달려 있는 것 같아 보이곤 했는데 요즈음은 그냥 컵이군, 한다는 것, 그 이야기에는 나도 공감하며 크게 느껴지는 게 없다 했고, 그래서 그런 마음이 들지 않는 게 불안하냐 물었고, 유정은 그런 것 같기도 하네, 했다. 나도 딱 그 정도였다. 전과 달라 이상한 것 같긴 한데 안 느껴지는 시기도 있는 거지, 하고 넘길 수 있는 정도의 상태.

새벽 다섯 시까지 유정의 방에서 재잘거렸고 중간중간 공백도 있었다. 유정은 내가 잠들 것 같으면 이런저런 말을 걸고 내 몸을 괜히 짓눌렀다. 나는 침대 헤드를 주먹으로 쿵쿵쿵, 치고 니 안 자서 망태 할아버지가 잡으러 옴, 걔는 내가 망태 할아버지보다 더 세, 했다. 망태기 따위를 들고 다니는 할아버지보다 유정의 기가 확실히 더 셀 것 같긴 했다. 나는 엄마가 망태 할아버지만 불러 오면 무서워서 눈 꾹 감고 잤다고 했고 걔는 자기보다 엄마가 먼저 잠들면 토닥이던 손등 콕콕 치면서 엄마, 나 아직 안 자는데? 했다 그랬다. 어린 날의 나와 유정이 겹쳐 보이며 우리의 현재가 과거와 많이 닮아 있다는 걸 피부로 느꼈다. 잡혀 갈까 두려워 두 눈 질끈 감던 어린 아이는 여전히 책임감에 짓눌린 채로 적당하게만 살아 가고 있었다.